In linea di principio è giusto, anzi direi fondamentale, che ognuno possa decidere sulla sua vita, e quindi anche sulla sua morte, di cui è unico “proprietario”. E perciò la Dichiarazione di trattamento anticipato, il cosiddetto biotestamento, sembrerebbe quanto di più razionale possa esserci.

Ma a parte il fatto che le vicende della vita, e anche della politica, non si lasciano misurare col metro della sola razionalità, il problema è che, come suol dirsi, mai come in questo caso il diavolo si nasconde nei dettagli. Il testo stesso della legge, e il modo stesso e l’enfasi con cui essa viene presentata anche dai media all’opinione pubblica, insistono infatti sul concetto di una “dignità” dell’essere umano da preservare anche in punto di morte.

Concetto quanto mai ambiguo e scivoloso, e da ben definire, quello di dignità, che oggi viene usato con troppa e irriflessa facilità. E d’altronde chi è che stabilisce in questo caso, quale autorità, ciò che è degno e ciò che non è degno, e in base a quali presupposti? Ma non è in fondo nemmeno questo il problema. È piuttosto che, se come più volte detto dai patrocinatori e fautori della legge, si vuole “salvaguardare la dignità della persona umana,” si finisce per far passare surrettiziamente, a livello più o meno inconscio, l’idea che combattere con la morte fino all’ultimo, casomai intubati, perché si è scelto (e spesso se ne hanno buone ragioni) il cosiddetto “accanimento terapeutico”, sia un scelta per qualcosa di poco o per nulla degno.

L’idea che si trasmette, impostato così il problema, è che, in fondo, solo una è la scelta corretta, che è poi proprio quanto crede l’alquanto superficiale spirito dei tempi. Si mina così alla base la stessa libertà di scelta che si dice di voler preservare. Senza contare che l’individuo stesso non può considerarsi, se non per artificio, una monade immobile nel tempo, la cui volontà espressa in certi tempi, casomai spensierati, possa ipso facto essere quella stessa che egli esprimerebbe, se lo potesse fare, in quel contesto particolare in cui a un certo punto può venire a trovarsi.

Come se ne esce? Non certo, credo, richiamandosi a uguali e contrarie “metafisiche della vita”, in nome del concetto di una “sacralità della vita” che andrebbe anch’esso specificato e determinato. Giocando, piuttosto, fino in fondo la carta della libertà, che non è un piatto facile e impone sempre, al singolo e a chi gli è vicino, scelte difficili, e spesso tragiche, nel senso etimologico del termine, a cui è assurdo sottrarsi in modo deresponsabilizzante affidando tutto a una legge.

È la vecchia saggezza occidentale, quella che ha animato la sua grande cultura (che non a caso in nome del “politicamente corretto” si vorrebbe emendare), e da cui ora in nome di presunti “principi” e “diritti” ci si vorrebbe scostare. Che la politica faccia anzi un passo indietro su queste faccende, contribuisca a deideologizzarle.

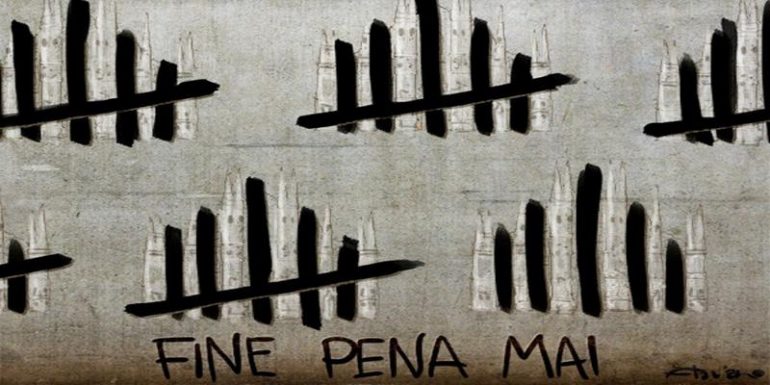

Provi pure a regolare, dia anche consigli e scriva regolamenti non vincolanti se vuole. Ma lasci tutto al libero gioco delle volontà etiche individuali, che, contraddizione non consente, non possono essere normate. Un’etica normata è, direbbe Kant, un’etica eteronoma. Semplicemente non è tale.